|

|

|

|

|

|

2013年02月15日更新

調整力ってなんだ?

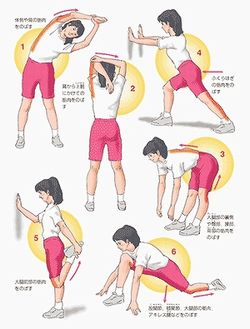

先日、2年振りに東京で開かれた卓球大会シングルスに参加してちょっと衝撃を感じました。 ここの所、自信がついてきた試合でしたが、私のスマッシュを迎えてラリーに持ち込まれ、何本でも返してくる。 ランク別での一部、様々の年齢が混ざる選手達だが、よく練習、試合経験があるようだ! 東京の人達、周りからの会話で、年間200回の試合数があるという人、また、今日 仲間で一緒に戦った人が、翌日には敵として戦ったな話など…(*´艸`*) 最近、ストレッチ、腹筋など~頑張っているのに~フアっと考えながら、活字を目にしていたら… 体力を一言いうと、筋力や持久力、敏捷性というものが知られているが、スポーツに取り組むのに正しく知るべき巧緻性(こうち)や調整力の要素があるという文字を目にしたんです。 卓球人の皆さんも体力の要素は何か御存知ですか? 実は体力と一口に言っても種類は様々…体力とは身体能力のことを指すと書いてありました。 そして、筋力、心肺能力、柔軟性、神経系の働きの4つに分けられる。 現在の新体力テストの種類と目的をみてみると… ①握力:筋力の指標②上体そらし:筋力・筋持久力の指標③長座体前屈:柔軟性指標 ④反複横飛:敏捷性の指標⑤⑳20mシャトルラン:全身持久力の指標 ⑥立ち幅跳び:瞬発力と跳能力の指標⑦50m走:スピード及び走能力 ⑧ボール投げ:筋パワー、投能力、及び巧緻性(こうち)の指標 ⑨持久力及び急歩:全身持久力 この⑩の中で注目したのが反復横飛やボール投げに必要な④敏捷性と⑧巧緻性と言う体力要素です、これを現代保健体育では「調整力」というそうです。 《調整力=筋力、瞬発力、持久力、柔軟性などを適切に組み合わせて、スポーツなどの動作 を積極的に調整するのは神経系、即ち動作を指令したり調整したりする 中核神経(脳と脊髄)と、その指令や感覚を伝える末梢神経(運動神経や感覚神経など) の役割です。》 神経系の働きによって、運動中の姿勢バランスをうまく調整し、運動を素早く、上手に行う能力が「調整力」 神経系というのは抽象的なニュアンスで強化しづらいのではと思えますね! 神経系の働きとは例えば手を叩いたら直ぐにジャンプをするという運動を反復すれば良い、又は目をつぶって自分の鼻を右手の人差指で触るなどで、繰り返し行い、更に速度や再現性が高まることで「巧緻性が増す」とも書いてありました。 《巧緻性=スポーツで、外界の状況に応じて適切に行動し、目的を果たす能力です。 筋力的な要因よりも、神経系の機能の高さが重要と成る》 耳からの刺激が大脳、脊髄、体幹や脚への運動神経へと伝わり、筋力が活動し始める時間が短縮。 あと五感(目、耳、鼻、口、皮膚)のうちの目からの情報で手先を動かす(Eye-・Hand・Coordination/目から手への調整力)は最も卓球では不可欠な要素です。 巧緻性は特に子供の頃から訓練しておく事が重要とされる様です。 ”器用さや俊敏さは生まれつき”と諦めず、当たり前の動作を地道にトレーニングし、感覚を研ぎ澄ます事で神経系の機能を高めることも、体力向上の一つだと思います。 私の出来る事…(^^)v いつも卓球をする時に、動作のリズムやすばやさ、バランスなどに注意したり、動作を正確に基本練習をする様に心掛ければ、動作を調整する神経回路が発達して、調整力が高められると知りました。 |

|