|

|

|

|

|

|

2012年03月22日更新

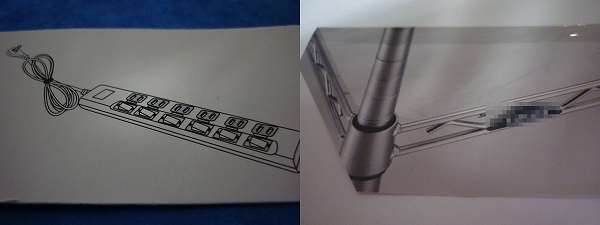

道具の進化に感激!!

我が住居の排水工事に伴い、家のリフォームを行いました。 それに付随し、台所の棚や延長コードでも進化が見られ、大型日曜大工センターに何度も足を運び、店内の様子に「浦島太郎」状態だった気がしました。 その一つとして、ポールを組み立て、大きなフリーラックを作りました。 材料は「スチールシェルフ」「ポール」「スリーブ」で冷蔵庫に近い大きさで、沢山の電気器具品を収納でき大満足でした。 しかし、今までの延長コードで全器具を使用する為には、沢山の延長コードが渦巻いてしまいました。 もう一度、足を運び、何か『進化した道具』をと探したら「テーブルタップ6個付き」の延長コードを見つけ、大感激でした。 しかも、使用していない時はコンセントを抜かないでも、タップのスイッチが見えて “OFF”に切り替えるだけで節電に協力となります。\(^o^)/ ◇我が卓球の世界での進化は…◇ 卓球の「ラッケット」「ラバー」をはじめ「卓球マシン」に至るまで進化をし続けている。 各国とも共通して認めている根拠とも言える事実が近代卓球の始まりでした。 それは、イギリスのジェームス・ギッブ(Games Gibb)の考案したセルロイド製のボールが、その以前のゴムやコルク製ボールに変えて使用され、柔らかい弾力性のある子羊の皮を2枚張り、その間を中空にした太鼓のようなラケットを考案したということです。 この時は音の出る楽しいゲームとして卓球が行われた。 1900年の頃のギップ氏の友人ジェイクス氏は、この快音から“ピンポン(Ping-Pong)”とこのゲームに命名したそうです。 その後「板ラッケト」に変わり表面には、革、布、コルク、サンドペーパー、ラバー、スポンジ等貼るというバリエーションが生まれた。 1940年代にはゴム張り(一枚ラバー張り)ラケットの時代になった。 1950年代には回転のかかったボールを打てる利点から、一枚ラバーにスポンジを張り合わせた特殊ラバーになり、世界的に使用者が増えたそうです。 1937年にネットの高さが、約17.2cm(6.75インチ)から、現在の約15.25cm(6インチ)に引き上げられました。 それは、日本では1試合に7時間、世界選手権では1ポイントを取るのに2時間10分もかかった例があった為、更に制限時間も設けて競技スピード化を図ったとされる。 日本における現代卓球は1902(明治35)年、高等師範学校教授の坪井玄道氏がヨーロッパ出張帰りに、「ラケット」「ボール」「ネット」「ルールブック」を持ち帰ったのが始まりということです。 その後から現在に至るまで、ラケットやラバー、ボールを徐々に改良し、現在に至っています。 その間に公式(国際式)と軟式(日本式)が併用されていた時代もあり、私も軟式卓球で全国大会を経験した一人でもあります。 また、最近では軟式ボールに変わり、44mmのラージーボールという競技も併用されて卓球スポーツを楽しませて頂いています。 2012年オリンピック後には、40㎜硬式ボールが変更される事も決定されています。 それに伴いきっと、ラケット、ラバーも進化されると確信しています。 皆さんも、更に良い道具を手に入れて、成績向上を目指してみても良いのではないでしょうか? どう思われますか? |

|